أسرى موقوفون على أعتاب المؤبد: حكايا...

بلغ عدد الأسرى الموقوفين في سجون الاحتلال والمتوقع أن تصدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى ا...

في أحد أحياء القدس القديمة، يقف طفلٌ خلف نافذته الصغيرة، يراقب ظلّه على الزجاج أكثر مما يرى الشارع. تمرّ الحياة من أمامه خفيفةً وسريعة، فيما يمضي هو في زمنٍ ثقيلٍ لا يتحرّك.

في الخارج تُقرَع أجراس المدارس، أما هنا فكلّ شيء صامت. لا حقيبة، لا طريق، لا ضوء شمسٍ مباشر، فقط جدارٌ أبيض يحصي عليه أنفاسه. البيت الذي كان ملاذه صار قيده. والأم التي كانت تفتح الباب للهواء، أصبحت تمسك المفتاح بخوفٍ كي لا يُقال إنها سمحت لطفلها بأن يخطو خطوةً نحو “الحرية المحظورة”. إنها ليست حكاية بيتٍ مغلق، بل حكاية مدينةٍ تُحبس طفولتها خلف الأبواب.

عقوبةٌ تبدأ من البيت

تُعدّ سياسة الحبس المنزلي التي يفرضها الاحتلال على الأطفال المقدسيين من أشدّ أشكال العقاب قسوةً وتناقضًا مع روح الطفولة. فوفقًا لإحصاءاتٍ حقوقية موثقة، صدرت نحو 2200 قرار حبس منزلي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينهم 114 طفلًا دون الثانية عشرة. تتراوح المدة من أيامٍ إلى سنوات، يعيش فيها الطفل تحت رقابةٍ دقيقة: ممنوع من المدرسة، من اللعب، من التواصل مع أصدقائه، وأحيانًا يُلزم بسوارٍ إلكتروني يراقب كل تحرّكه. إنها ليست مجرد “إقامة جبرية”، بل سجنٌ صامت يُفرض داخل البيوت. عقوبةٌ لا تُصدرها محكمة عادلة، بل نظام احتلالٍ يريد أن يُربّي الخوف في نفوس الصغار قبل أن يكبروا.

يومٌ في الحبس

يبدأ النهار باكرًا، لكن لا صباح فيه. تستيقظ الأم أولًا، ترفع الستارة قليلًا ليدخل الضوء بحذر، ثم تعود لتغلقها بسرعة كي لا يرى أحد أن ابنها يقف قرب النافذة. الطفل يجلس على سريره، يتأمل الساعة التي تدقّ ببطء. لا يذهب إلى المدرسة، ولا يسمع ضجيج الساحة أو أجراس الحصة الأولى. يمرّ الوقت كما لو كان عقابًا متواصلًا، كلّ دقيقة فيه تذكّره بأنه ليس حرًّا، ولا صغيرًا بما يكفي ليُستثنى من الخوف. في المساء، حين تنام المدينة، يضع رأسه على الوسادة دون أن يتعب.

حتى النوم هنا ليس راحة، بل عادة أخرى لتقطيع الأيام.

لا أحد يختبر مرارة هذا العقاب كما تختبره الأمهات. فكل مرة تُغلق فيها الأم الباب، تشعر كأنها تغلق قلبها معه. لم تُخلق لتكون سجّانة، لكنها تُحاكم إن تركت طفلها يتنفس قليلًا من الحرية. تعيش العائلة كلها تحت التهديد: غرامة مالية، أو استدعاء جديد، أو تمديد للحبس المنزلي. البيت يتحول إلى قاعة محكمةٍ مؤقتة، والأم إلى شرطيةٍ قسرية، والأب إلى شاهدٍ عاجز. وفي الخلفية، طفلٌ صغيرٌ يتعلّم باكرًا أن الخطر لا يأتي من الخارج فقط، بل يمكن أن يسكن الجدران أيضًا.

الخراب النفسي البطيء

الاحتلال لا يكتفي بسلب حرية الطفل، بل يدمّر داخله معنى البيت والانتماء. تقول دراساتٌ نفسية فلسطينية إن الأطفال الذين مرّوا بتجربة الحبس المنزلي يعانون لاحقًا من اضطرابات في النوم والانفعال، وشعورٍ مزمنٍ بالذنب والخوف من السلطة. يخرجون من بيوتهم بعد انتهاء المدة، لكنهم يظلون سجناءها من الداخل. فالطفل الذي يُمنع من الخروج ليلعب، يُزرع في داخله شكٌّ دائم بالعالم، والبيت الذي يُفترض أن يمنحه الأمان، يصبح أول مكانٍ يتعلم فيه معنى القيد.

إنها تربيةٌ على الخضوع لا على الطفولة، يخطط لها الاحتلال لتفريغ المدينة من جيلٍ قادرٍ على المقاومة النفسية والاجتماعية.

جريمةٌ بحق الطفولة والقانون

هذه الممارسات تُشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية حقوق الطفل (المادة 37) التي تحظر حرمان أي طفلٍ من حريته إلا كملاذٍ أخير ولأقصر فترةٍ ممكنة، وتلزم بمعاملته بكرامةٍ واحترام لإنسانيته.

كما تتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 33) التي تحظر العقوبة الجماعية، إذ يمتدّ العقاب في الحبس المنزلي ليشمل الأسرة كلّها. لكنّ الاحتلال، عبر محاكمه التابعة له، يشرعن هذا الانتهاك بغطاءٍ قانوني، ليجعل من البيت نفسه مؤسسة عقابية داخلية، دون أسوارٍ أو سجانين مرئيين، بل بعقابٍ متخفٍّ خلف واجهة “إجراء قضائي”.

لا يمكن فصل الحبس المنزلي عن السياسة الإسرائيلية الأشمل في القدس، التي تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني عبر استنزاف العائلات ماديًا ونفسيًا.

فالاعتقال المنزلي، إلى جانب سحب الهويات وهدم البيوت وفرض الغرامات، يشكّل جزءًا من منظومة تهويدٍ ناعمة تعتمد على الخوف بدل الجرافة.

حين يُحبس الطفل في بيته، تتقلص المدينة في وعيه، ويصبح الانتماء عبئًا لا شرفًا، والهوية مصدر تهديد لا فخر. وهكذا، يُعاد تشكيل وعي الجيل الجديد من الداخل، ليكبر في مدينةٍ محاطةٍ بالجدران التي يسكنها.

خلف النوافذ المغلقة

ورغم كل هذا الثقل، تبقى داخل تلك البيوت الصغيرة مساحات من الضوء تقاوم الانطفاء. الأم التي تراقب ابنها بعينٍ دامعة، تحفظ له حلمه بأن يعود إلى مدرسته يومًا بلا خوف.

والطفل الذي يخطّ على جدار غرفته كلمة “حرية” بقلمٍ مكسور، يعلن أن السجن لا يُمحى من القلب، لكنه لا يُورّث إلا كقضية.

خلف النوافذ المغلقة التي بدأت منها الحكاية، لا يزال الضوء يتسلل بخجلٍ كل صباح، يربّت على وجوهٍ صغيرةٍ لم تعرف من الطفولة إلا الانتظار. هناك، في مدينةٍ تحاول أن تُخفي أطفالها بين الجدران، تنبت الحرية بصمتٍ — كما تنبت زهرة بين حجارة السجن.

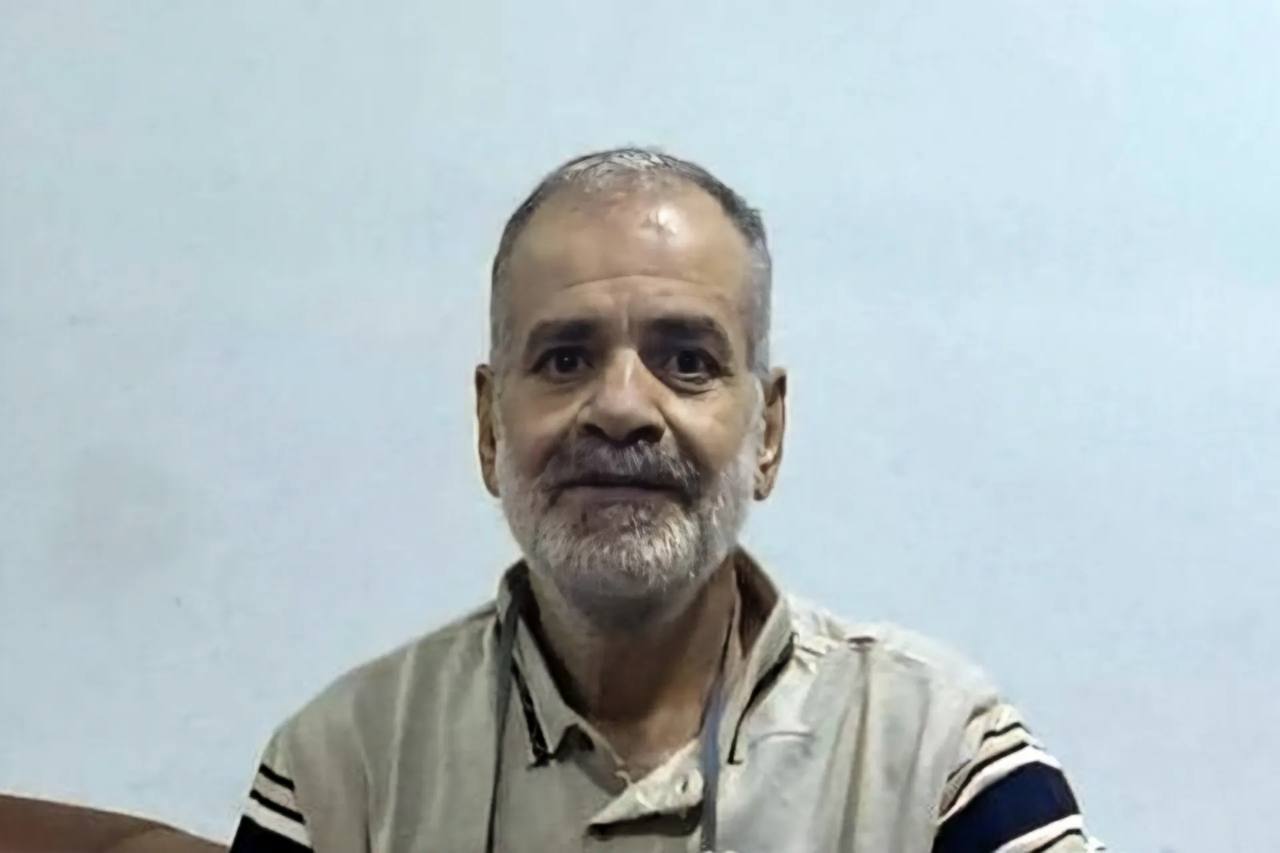

أيمن الشرباتي.. المواطن الذي لم تهزمه الزنازين

21 نوفمبر 2025

الأسير أمجد عبيدي يودّعه نور وجه أمه، ويتركه لعتمة...

20 نوفمبر 2025

أسرى على حافة المؤبّد… وجوهٌ تجرّحها المحاكم وتضمّ...

17 نوفمبر 2025

يحيى الحاج حمد… المؤبد الذي يكتب الشعر من وراء الج...

13 نوفمبر 2025

أيمن سدر.. ثلاثون عامًا من الأسر وذاكرة الوطن التي...

12 نوفمبر 2025

الحرية المؤجلة: أمّ معاذ... حين يصبح الصبر موروثًا...

10 نوفمبر 2025

بلغ عدد الأسرى الموقوفين في سجون الاحتلال والمتوقع أن تصدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى ا...

شهد المشهد القانوني الإسرائيلي، في مرحلة ما بعد حرب الإبادة على قطاع غزة، تصعيدًا تشريعيًا...

خرجوا بأقدام مبتورة، بعيون مطفأة، بذاكرة مثخنة بالعذاب، يحكون ما لا تجرؤ الكاميرات على الت...